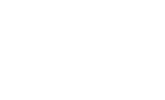

Gianluca Meis vive e lavora a Padova, è nato negli anni ’70 quando le carte da parati erano optical, la 127 impazzava sulle strade e i Bee Gees cantavano How deep is your love. Di professione fa lo psicologo e questo è uno dei motivi per cui la sua scrittura è così versatile. Passare da un saggio su Poli attraverso la biografia della Rettore per approdare a dei racconti ambientati nel periodo della grande guerra farebbe impazzire anche il più sano dei camaleonti.

Quando arrivarono i tedeschi è una raccolta di racconti che vede come protagoniste le donne. Donne inviate di guerra, donne mamme, donne che impazziscono ma che dopo il grande conflitto avranno la possibilità di affrancarsi e dimostrare di saper fare le stesse cose degli uomini: è l’inizio del loro cammino verso la libertà.

Sono racconti umani e commoventi, raccontati come se l’autore fosse stato presente al momento in cui accadevano invece che frutto di una tradizione orale a lui trasmessa da nonni e genitori.

Gianluca, i tuoi racconti sono ambientati in un periodo storico in cui ancora non eri nato, quali sono state le ragioni che ti hanno portato a scrivere di qualcosa che non conoscevi in prima persona, e quanto è stato difficile?

La spinta arriva dai racconti che ascoltavo da bambino fatti da mia nonna, sua sorella e altri anziani di paese. Dove sono cresciuto, un piccolo centro della bassa bergamasca, era molto attivo un circolo ANPI: spesso venivano anche a scuola e ci portavano sempre alle commemorazioni in occasione del 25 aprile, ad esempio. Sentire certi racconti dalla voce di persone che hanno vissuto quei fatti in prima persona mi ha sempre colpito ed emozionato molto, specie quando chi li raccontava – e che ora non c’è più – si lasciava vincere dal pianto. Il resto credo l’abbia fatto la mia passione per la storia in generale e l’interesse verso il periodo bellico in particolare, o meglio verso la vita che si potesse fare durante una guerra.

Dedichi uno dei racconti a tuo padre Achille: si è emozionato quando l’ha saputo? Mentre la protagonista di “In sella” pare essere una vecchia zia. Quanti parenti ci sono in questi racconti e quanta fantasia?

Gli unici parenti sono quelli del racconto che apre la raccolta e che appunto è dedicato a mio padre. Quando l’ha letto non ha detto quasi nulla: so da mia madre però che la notte non ha dormito in un misto di commozione e orgoglio. Le altre figure sono di fantasia per quanto raccolgano echi di racconti che come dicevo prima mi sono stati fatti da bambino.

Quale musica sceglieresti di sottofondo per questi racconti, un’unica melodia o diverse?

Sceglierei varie canzoni, non un’unica melodia. E canzoni non tristi per la verità. Di quelle che si potevano sentire alla radio o nei varietà teatrali negli anni quaranta: paradossalmente, quando non erano di propaganda bellica o fascista, erano canzoni allegre e spensierate; una sorta di contro altare a quei momenti così difficili e duri.

Per la prima volta il Salone del Libro di Torino vissuto da autore quale sensazione ti dà? Tipo quando le bolle del prosecco ti frizzano nel naso?

Direi che la metafora calza a meraviglia. Bevuto in compagnia però! Così da stemperare meglio l’emozione: nulla di meglio della giovialità di un brindisi, no?

Di professione fai lo psicologo e nel tempo libero reciti a teatro e sei presidente dell’ATA Teatro Padova, quando trovi il tempo per scrivere ?

Nel tempo più banale e abusato: la notte. Quando le storie arrivano senza alcun disturbo e si fanno scrivere prendendosi tutte le attenzioni solo per loro. Anche se poi capita che alcune di loro abbiano una fretta tale da pretendere del tempo anche durante il giorno, magari sotto forma di un primo abbozzo, un appunto sull’agenda o due note sullo smartphone.

Scrivere è terapeutico?

Se fa bene solo a te stesso sì, se lo vivi come uno sfogo o un bisogno, senz’altro. Quando provi a scrivere qualcosa che speri venga letto da altri allora non dovrebbe essere terapeutico. Subentrano anche altri fattori, altre motivazioni: della tecnica, del “mestiere” insomma. I soliloqui esistenziali o i flussi di coscienza appartengono ad altri tempi dove comunque avevano un senso, uno scopo o erano frutto di uno stile se vogliamo. Se vuoi scrivere qualcosa che “parli” anche agli altri per forza di cose non può essere frutto di una esclusiva e personale terapia.

A che età hai scritto la prima cosa che poteva assomigliare a un vero racconto, come si intitolava e di cosa parlava (valgono anche i temi delle elementari) e quando hai capito che scrivere ti veniva “facile”?

Da piccolo scrivevo di tutto, persino sceneggiature per Topolino! Conservo decine di quaderni e diari: ricordo con un misto di ilarità e tenerezza la storia di una mela che non voleva finire in una torta. Cose che a rileggere ora mettono in uno stato di vergogna e di imbarazzo totale.

Recentemente hai pubblicato la biografia di #Rettore, libro molto apprezzato tra gli addetti ai lavori e non, e ora questa raccolta di racconti dedicata alla guerra in cui le protagoniste sono donne. Come riesci a passare da un genere all’altro così facilmente?

Credo sia un bisogno di cambiare registro, di cambiare modalità di approccio alla scrittura così come in generale nella vita. Credo che nel fare solo una cosa (biografie o saggi invece di narrativa) alla fine mi annoierei. E poi mi capita spesso, magari mentre faccio ricerche per un articolo o un saggio, di “incontrare” delle storie e viceversa mentre scrivo un dialogo o descrivo uno spazio o un tempo mi viene la voglia di approfondire qualcosa che finisce in una ricerca, un saggio.

Ami molto le foto in bianco e nero e le suore vintage: ci spieghi questa strana passione?

Le foto in bianco e nero, spesso quelle vecchie e “da mercatino”, mi affascinano molto sia in senso estetico che in senso narrativo se vogliamo: mi fan sempre scattare la voglia di immaginare la vita e le storie di chi vi è ritratto. Mi mettono una strana e allo stesso tempo consolante nostalgia. Le immagini di suore vintage di cui parli invece, e che avrai sicuramente visto su qualche mia pagina social, mi riportano direttamente alla mia infanzia: ho fatto l’asilo con le suore e mi incuriosivano e piacevano un sacco. Tuttora, anche se non sono religioso, mi piacciono le suore. Che ti devo dire? Mi mettono allegria e spavento nello stesso tempo e mi piace quando provo un misto di emozioni così apparentemente inconciliabili.

Se esistesse la macchina del tempo in quale secolo vorresti vivere e quale personaggio letterario incarnare?

Qui vado sul sicuro senza nemmeno pensarci troppo. L’epoca è quella dell’Impero Romano e il personaggio letterario quello dell’Imperatore Adriano della Yourcenar: anche qui quanti contrasti interessanti, quante curiosità da soddisfare, no? Quante storie soprattutto: anche piccole e apparentemente insignificanti. Per tornare all’inizio dell’intervista insomma: cosa facevano e come vivevano ad esempio le donne e i figli di chi stava via magari anni per una guerra in qualche terra lontana?

intervista a cura di Anna Wood

Inserisci un commento